ローマ史論集 - CAESAR'S ROOMCOMENTARII DE SENATO POPULOQUE ROMANO

大坂秀樹 1983年 早稲田大学卒業論文

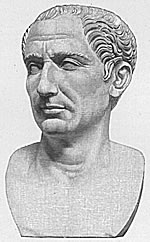

「ガイウス=ユリウス=カエサル」(1990年改訂)

第2章 政治家カエサル

(1)民衆派政治家

紀元前1世紀のローマは,元老院を背景とする閥族派(オプティマテース)と平民会をバックに権力を握ろうとする民衆派(平民派,ポプラレース)との2派の対立が続いていた。しかし,その対立抗争も,カエサルが登場する頃には最終的に閥族派のスッラの勝利に終り,民衆派は日陰者に甘んじるほかはなかった。そして,カエサルはその民衆派のかつての大立者,マリウスの未亡人ユリアを伯母に持ち,その血統からして民衆派であった。そしてさらに,民衆派の領袖キンナの娘コルネリアと結婚し,民衆派としての色合いを強めていった。カエサルの才を恐れたスッラはカエサルに転向を迫り,コルネリアとの離婚を命ずるが,カエサルは生命の危険を賭してまでそれを拒否し通した。これは自らマリウス及びキンナの跡を継いで,民衆派政治家としての道を歩んで行くことを宣言したととらえることができよう。(注1)スッラはさすがにそれに気がついていた。側近の勧めでカエサルを許さざるをえなかったとき,

「お前達の勝ちだ。彼を味方にするがいい。ただこれだけは忘れるな。お前達がそんなに躍起になって救おうとしている男は,お前達がお前達が俺と一緒になって守ってきた貴族階級に,いつかは致命的な打撃を加えるであろうことを。なにしろ,このカエサルには多数のマリウスがひそんでいるのだから。」(スウェトニウス『神に祀られたユーリウス』1)

と言ったと伝えられる。スッラの慧眼というべきであろうか。

こうして若くして民衆派政治家としての道を歩み始めたカエサルは,ますます民衆へのアピールを強めていく。彼は民衆の人気を得るためには建造物・剣闘士試合・饗宴などに惜し気もなく金を使った。その結果,兵士たちが司令官カエサルに敬愛の念をもってつき従ったのと同様に,ローマの一般民衆も政治家カエサルを愛し,そして熱烈な支持を与えている。(注2)

「軍人としてのカエサル」の章で述べたように,カエサルの人心掌握術の妙は驚くべきものがあったが,その「カエサル的やり方」は一般民衆に対しても,兵士に対するときと同じであった。気前よく金をばらまき,常に細かい配慮を忘れず,政敵に対してさえも常に「寛容」をもって臨む。次項では,その「カエサル的やり方」が政治の舞台でいかに発揮されたかを概観してみよう。

(2)政治的クリエンテーラ形成

ローマの政界は政治的・軍事的な「親分・子分」関係であるクリエンテーラを軸に動く。身近にいかに多くのクリエンテース(子分)を集めるか,それが政治家として成功するか否かの分かれ目であった。前章で見たように,兵士たちはカエサルの最も忠実なクリエンテースとなったし,その政治的寛容は敵さえも自らの陣営に取り込み,常に気配りを怠らず,積極的にクリエンテーラ形成に努めている。(注3)

とにかくカエサルの寛容の精神は確かに大したものであったが,『内乱記』ではカエサル自身が余りにもそれを誇り過ぎるために,読者を退屈させてしまうほどである。しかし,大筋で事実関係は間違っていないだろう。(注4)

この寛容政策はただ個人に対してだけでなく,都市に対しても行なわれている。(注5)

しかし,気になることがいくつかある。ポンペイウスとの最終決戦であるファルサロスの戦直前,メトロポリス市が開城するとカエサルはこれを手厚く温存しているが,これはそれ以前に略奪のかぎりを尽くしたゴンピの町の悲劇とを比べさせるためであると,彼自身が述べている。(『内乱記』3−81)ま た,これも内乱時,コルフィニウム市陥落後,多数の元老院議員やローマ騎士を助命したときには,

「自分が与えた最大の恩恵に対し,彼らから一言も感謝の言葉が聞けなかった。」(同1−23)

と不満を漏らし,カエサルの助命の申し出を断わり,アフリカのウティカでカトーが自刃すると,カトーが死んだことよりカトーの命を自分が救うことができず,一人の強力な政治的クリエーンスを作り損ねたことを嘆いている。(プルタルコス『カトー』72)さらには,内乱が終了すると,

「今度の勝利で味わった最も大きくかつ最もすばらしい楽しみは,自分に対して戦争をしたローマ市民を絶えず幾人かずつ助けてやったことである」(プルタルコス『カエサル』48)

と友人への手紙に書いている。これらのことから分かるように,カエサルの寛容政策は決して心からの惻隠の情から出たものばかりではなく,相手を助け,自らの前にひれ伏すかつての敵を見たいという屈折した欲望と,殺し,あるいは厳しく処罰して将来にわたってうらみをかうより,恩を着せておいて,それを自らのクリエンテースとして保存しておく方が得策だと考える,政治的打算の産物でもあったと考えるのが妥当であろう。敵に勝つのは難しい。しかし,勝利の後,目の前にひれ伏した敵を許すのはもっと難しい。それをいとも簡単に行なうことができたカエサルは,やはり優れた政治的人間であった。カエサルの政治的成功の秘密をその巧妙なクリエンテーラ形成に求めるならば,ここに挙げたような寛容政策はそれを何より助けたものとして特筆されるべきであろう。だが,その際決して忘れてはならないのは,カエサルはその場限りの「あわれみ」や優越感によって敵を許したのではなく,あくまで現実的政治人として,大局的な政策の一環として,その「寛容政策」を遂行したということである。

(3)ガリア政策

カエサルは前58年から前50年までの8年間,属州長官(プロコンスル)として,ガリア総督の任にあった。カエサルにとって,ガリアで忠実な信頼できる軍隊を作り上げ,これを将来の政策遂行の基盤としたことは,彼が最後の勝利者となった理由の最大のもののひとつである。また,古代文化がこのカエサルの遠征により初めて地中海世界の範囲を越え,「ヨーロッパ」へ持ち込まれたということも忘れてはならない。(注6)

I カエサル着任以前のガリアの状態(注7)

ローマはガリア=トランサルピナ(南フランス)での覇権を再確立すると,「自由なガリア」(まだローマの支配が及んでいないガリア)に対する属州化を推し進めることなく,従来のロダヌス(ローヌ)川〜ケウェンナ(セヴェンヌ)山脈の国境線を保った。中央ガリアでは,ローマの干渉なしに各部族によって覇権が争われていたが,ローマ政府は中央ガリアのハエドゥイー族との同盟を維持し,のちには諸部族の長に様々な称号を与えローマの庇護部族(クリエンテース)としている。しかし,そのことは「自由なガリア」におけるローマの干渉を激化させることとなる。

前77年には,ヒスパニアでのセルトリウスの乱に刺激されて属州ガリアが蜂起するが,これはポンペイウスとM=フォンテイウスよって鎮圧され,以後属州民は重税と高利貸しとに苦しむこととなる。このような状態の中でプロウィンキア(属州のガリア=南フランス方面)に住むアロブロゲース族は,前63年元老院に陳情の使節を出すがいれられず,前61年にはついに反乱に立ち上がる。この乱は当初成功を納めたものの,結局はG=ポンプティヌスによって鎮圧され,プロウィンキアは平和となった。

このアロブロゲース族の反乱があった頃,「自由なガリア」でも新たな動きがあった。中央ガリアで指導的な部族は,長いあいだハエドゥイー族とアルウェルニー族であったが,前121年以降はローマと結びついたハエドゥイー族が有力となる。前80年頃にはウェルキンゲトリクスの父ケルティルスのもとでアルウェルニー族の勢力が一時復興するが,それも長くは続かず,再びハエドゥイー族が覇権を握った。ところで,そのハエドゥイー族に新たに挑戦してきたのがセークァニー族である。そして,セークァニー族は領土割譲を餌に,族長アリオウィストゥスに率いられたゲルマン人を雇い入れた。ハエドゥイー族は前61年アマゲトブリガの戦に敗れ,セークァニー族に人質を渡すこととなる。一方アリオウィストゥスは上アルザスに領土を得た。

アドマゲトブリガの戦(これはカエサルの中央ガリア進出の決定的要因となった。)の後,ハエドゥイー族の神官(ドゥルイデース)のディウィキアクスがローマ元老院に軍事援助を求めてやってきた。これに対しローマ元老院は,

「ガリアの属州統治を委託された総督は誰でも,国家の利益と衝突しないかぎり,ハエドゥイ族とその他のローマ国民の友邦部族の利益を守ることができる。」(『ガリア戦記』1−35)

という通達を出したが,これは事実上の拒否であった。このような状況の中でヘルウェティー族がスイス方面で移動を開始し,部族の指導権奪取とガリア支配をもくろむドゥムノリクスの陰謀が発覚する。

II ガリアにおけるクリエンテーラ形成

カエサルのガリア政策にはひとつの特徴があった。もちろんこれはローマの伝統的なガリア政策の一環でもあるわけだが,彼はまず幾つかの部族を自らの盟友=クリエーンスとし,その部族との友好関係を足掛りに,ガリア全体への内政干渉と軍事行動を行なっていった。しかし,そこにはローマ市民に対するときとは違い,法を遵守する寛容なカエサルの姿はなく,残虐で,すべてを「力」に頼る別人のような彼の姿が見られる。ここでは,その特徴的なガリアにおけるクリエンテーラ形成の過程を検討し,カエサルのガリア政策の概略を把握してみよう。

前述のように,当時のガリアにおける中心的部族はハエドゥイー族とアルウェルニー族であったが,ハエドゥイー族は分が悪かった。そこでハエドゥイー族の実権を握っていた神官ディウィキアクスは,ローマに対して援助を要請してきていたが,このことはカエサルにとって大変都合のよい状況であった。カエサルは渡りに船とばかりにハエドゥイー族に援助を与え,これを自らの強力なクリエーンスに仕立てあげると,傀儡化し,ガリアの主導権を握らせた。こういった手順で,ハエドゥイー族はガリアにおける覇権を守るためにますますカエサルに依存するようになり,カエサルもガリア政策の拠点としてのハエドゥイー族を重要視するようになる。そして,次々と起こるガリアの動乱に対して,

「これは,ローマ国民の強大な統治権を考えるなら,カエサルにも国家にもじつに屈辱的な話ではないかと判断した。」(『ガリア戦記』1−33)

「ガリアの属州統治を委託された総督は誰でも,国家の利益と衝突しないかぎり,ハエドゥイ族とその他のローマ国民の友邦部族の利益を守ることができる。」(前出『ガリア戦記』1−35)

といった口実を見つけ,積極的に干渉を加えてゆく。その際常に錦の御旗となったのがハエドゥイー族であった。しかし,決してギブ・アンド・テイクの関係ではなく,カエサルはこれを自分の都合のよいときに利用するに過ぎなかった。しかし,ハエドゥイー族が求めてくれば援助の手を差し伸べることは惜しんではいない。だが,これも『ガリア戦記』に書かれているだけの範囲内のことであり,実際には黙殺されたものもあったろうと思われる。そして,その一方自らの戦争遂行に当たっては,容赦なく援軍の出兵と食料調達を命じている。ハエドゥイー族があれほどカエサルの信頼を受けながら,ウェルキンゲトリクス戦争においてついには反ローマの立場をとったのも,このような事情からうなずける。もっとも,ハエドゥイー族がカエサルのクリエーンスであったとはいっても,それは全部族民がカエサルの威光に従ったというわけではない。部族内には,常に親ローマ派と反ローマ派の対立があった。その際,上流階級のいわゆる「最良の人士」たちは,自らの地位保全のため親ローマ的であり,その支配から排除された人々が,一般大衆の反ローマ感情を代表して勢力を拡大してくる。(注8)その特徴的な例が,ハエドゥイー族の神官ディウィキアクスと,その弟,騎士党のドゥムノリクスとの対立である。ディウィキアクスはカエサルの力を借りてハエドゥイー族の覇権を握ろうとしたのであるが,あるとき突然『ガリア戦記』から姿を消す。ミッシェル=ランボーによれば,これは自らの経済的基盤をカエサルによって破壊されたディウィキアクスがカエサルの敵方に回ったため,カエサルによって「消された」のであると言う。もちろん,カエサルもハエドゥイー族を完全に信頼していたわけではない。一般のローマ人の目には,ガリア人は直情的で興奮すると何を始めるか分からない人々であると映っていた。そのため,カエサルもハエドゥイー族を信頼しながらも,彼らの唐突な行動に対して安心することはできなかった模様である。(『ガリア戦記』7−54)

ウェルキンゲトリクス戦争が開始されると,ハエドゥイー族も逡巡の末,最終的には反乱への参加を決定する。これはハエドゥイー族内で反ローマ派が権力を握ったことを意味するが,アレシアでの最終決戦でガリア軍が崩壊した後も,カエサルはハエドゥイー族を徹底的に破壊しようとはしない。第2次大戦後のアメリカ軍による日本占領のように,ハエドゥイー族の既存勢力を温存し,それを利用してその後のガリア統治を行なっている。他の部族の捕虜は,カエサル軍兵士にひとり1名づつ,戦利品として分け与えたのにもかかわらず,ハエドゥイー族とアルウェルニー族は重要な部族であっただけに,クリエンテース懐柔によって部族の忠誠心が取り戻せるかもしれないと考え,捕虜を手元に置いておいた。その後カエサルはハエドゥイー族に捕虜返還を行なっている。このように,軸となる部族をクリエンテースとして温存して,それを利用してガリア統治を進めるのが変わらぬカエサルのガリア政策であった。(注9)

クリエンテース諸部族に対しては好意的な態度で臨んだカエサルも,一般的にはそれ以外の部族に対しては,残酷な強硬政策をとっている。(注10)

(4)政治的雄弁

第1章では,カエサルの雄弁がいかに部下の兵士の掌握に力あったかを述べた。ここではそのカエサルの雄弁の才を,政治的立場から再検討する。

カエサルは若い頃より雄弁家として名をあげていたが,それをさらに深めるためロードス島へ留学に向かった。途中で海賊に捕らえられるというアクシデントがあったものの,解放され海賊に復讐を果たすと,キケロもその講義を聞いたといわれる有名なソフィスト,アポロニウス=モーローについて雄弁術を学んだ。(プルタルコス『カエサル』3,スウェトニウス『神に祀られたユーリウス』4)カエサルはあくまでも政治的雄弁家を志したのであり,ただの職業的雄弁家になろうとしたのではなかったが,そうして身についた雄弁の才は,政治の場においてたびたびカエサルに勝利をもたらした。(注11)キケロはカエサルの雄弁の才に関して,

「それにしても,専ら雄弁術一筋に生きてきた人たちのなかでも,彼の右に出るような雄弁家がいると思うかね。彼よりも鋭いしかも彼よりも多くの警句を吐いた者があるだろうか。また彼ほど美しく洗練された言葉を用いたものがいるだろうか。」(スウェトニウス『神に祀られたユーリウス』55)

と語っている。まさに,最大級の賛辞である。また同じところでスウェトニウスはカエサルの弁論の態度に関して語っているが,彼が演説するときの「声はかん高く,その動作身振りには情熱が篭っていてしかも気品があった」と伝えている。(注12)

(5)政治的センス

実際の戦場と同様に,政治の場もまた戦場である。ばか正直な人間が政治的大成功を納めることは少ない。(たとえば終始カエサルの政敵であった小カトーがそのよい例であろう。)カエサルはその点,政治的センスにあふれ,戦場において数々の策略を有効に利用したのと同様に,政治の場においても機をみるに敏であり,様々な権謀術数を用いている。(注13)

ときの実力者の権威を利用するのもカエサルの得意としたところである。ポンペイウスなど,知らず知らずのうちにカエサルに手を貸すことになってしまったこともあった。(プルタルコス『ポンペイウス』47)

(6)ローマ帝国理念

カエサルは果たして本当に,「ローマ帝国」の形成という理念を持っていたのであろうか。それを探るのが本項の目的である。

カエサルは一般的には,ポンペイウスに勝利した後独裁政治を開始し,やがては古き良き「先祖の遺風」(mos maiorum) をかなぐりすて王政の復古を図ったとして,ブルートゥスやカッシウスらの共和政擁護派によって暗殺されたとされるのが通説である。ここでは「カエサル=暴君」の公式が存在するようであるが,果たしてその見方は正しいのであろうか。

我々の目にやや意外に映るのは,カエサルは好戦的であるところか,きわめて穏健な平和主義者であるということである。(ただし,ガリア戦争は,対市民戦争と性格がまったく違うため,好戦的であった。)彼は自らの著書の中で,幾度となく武力行使より法的な手続きや妥協による紛争の解決を望んでいると表明し,戦争はすべて相手が仕掛けてきたためにやむをえず行なったのであると述べている。(『ガリア戦記』8−55,『内乱記』1−5・9・24・26・35・81・82・85,3−10・18・90,プルタルコス『カエサル』30,31,同『ポンペイウス』56,63,65など)また,法律を尊重する立場をとり,(『内乱記』3−1)とても独裁専制体制形成の意図は見られない。(注14)しかし,その野心が並々ならぬものであったことは,数々の逸話からうかがい知ることができる。たとえば,プラエトルとして任地のヒスパニア=ウテリオル(スペイン)へ向かう際,アルプスを越えてある寒村を通ることがあったが,そこである人が,

「一体,こんなところでも,官職をめぐっての名誉欲とか,第一人者たろうとする競争とか,有力者相互間の嫉視といったようなものがあるのだろうか?」

と冗談に言うと,カエサルは真顔で,

「自分はといえば,ローマ人の間で第2位を占めるよりは,むしろここの人たちの間での第一人者となりたい。」(プルタルコス『カエサル』11)

と答えたという。また,同じ箇所にスペインのガディスでの逸話が語られている。従者とともにヘラクレス寺院のアレクサンドロス像の見物にやって来たカエサルは,突然その場で涙を流して泣き始めた。驚いた従者が訳を問いただしてみると,同じ年頃のアレクサンドロス大王(30歳)は既に世界を征服していたのに,自分はまだ何も特別なことをしていない,チャンスさえあれば・・・と嘆いたという。(スウェトニウス『神に祀られたユーリウス』7にも同様の逸話)また,プルタルコスはカエサルの遠大な「世界征服」の計画を伝えており,(プルタルコス『カエサル』58,また,スウェトニウス『神に祀られたユーリウス』35はエジプト,同44はダキア(ルーマニア)征服計画について触れている。)彼が「王位」を目指したと断言している。(プルタルコス『カエサル』60)こうしてみてくると,「ローマ帝 国」形成の野心は決してカエサルの胸の中にだけあったのではなさそうである。(注15)

また,ローマ帝国理念に通ずるものとして,若い頃からの数々の超国家・超法規的行動が思い出される。(注16)

この傾向は歳をとるとともに顕著になってきた。ガリアにおいてはすべてを自分ひとりで取り仕切る独裁君主の姿がうかがわれるし,内乱が終了すると権力を一身に集め,(注17)暦法の改革(いわゆるユリウス暦)・元老院議員数の増加・選挙制度の改革等,(スウェトニウス『神に祀られたユーリウス』40・41)民衆の側に立った様々の改革を行ない,自らの支持基盤を強化し,ついには「頂点」にまで手が届きかけるが,前44年3月15日,王位をうかがう者として暗殺された。(注18)

では,その王位をねらう野望は果たして真実であったのだろうか。(注19)カエサルは国家について次のように述べている。

「国家とは空の空なるもので,実態も形もない単なる名前に過ぎない。ディクタートルの職を辞したスルラは目に一丁字もなかったのである。今後は人々は自分に話しかけるときは言葉に注意し,自分の言葉を法律と考えねばならぬ。」(スウェトニウス『神に祀られたユーリウス』77)

この言葉を聞くと,我々は後のフランス王ルイ14世の「朕は国家なり。」の言葉や,ドミナートゥス期の皇帝理念を思い起こしてしまうかもしれない。その他にも,まったく共和政理念を踏みにじるような不遜な言動は数多く,(注20)これらのことから,カエサルの意図は「王位〜ローマ帝国の形成」にあったと思われている。それが一般的なカエサル観であろう。しかし,ここにひとつの気になる発言がある。

「自分が生きているのは自分の利益よりも国家の利益になるのだ−権力と栄光にはずっと前から十分に恵まれた−しかし自分の身に何かが起ればローマ共和国は平和を失い,前の内乱よりももっとひどい内乱に突入するであろう。」(スウェトニウス『神に祀られたユーリウス』86)

カエサルは常々こう語っていたという。そして,この予言は的中し,カエサルの死後,新しいカエサル−オクタウィアヌスとマルクス=アントニウスの間に,再び血で血を洗う内乱が開始される。ともかく,もしこの発言が本当にカエサルの口から出たものであるとすれば,さきほどの一般的カエサル観には修正を加える必要があると思われる。すなわち,たとえカエサルが王位〜ローマ帝国形成をねらっていたとしても,それは自らの富や栄誉や権力のためではなく,「ローマ国家」(res publica)を第一に考えたものであり,そこから生まれるのは,混乱した共和国の現実に対処し,「ローマ国家」を有機的に維持・発展させるための帝国理念にもとづいたものであるという考えである。(注21)カエサルが現われたことを「必然」とまでは言わないまでも,もしカエサルがいなかったら,この後の数百年にわたるローマの歴史は存在しなかったかもしれない。近代の学者がこのカエサルの「現実的」な帝国理念を高く評価し賞賛しているのに対し,古代の伝記作家あるいは近代初頭までの文化人には,カエサルの独裁を否定的に描いているものが多い。(注22)それは当時としては当然の考えであったかもしれないが,我々現代人は歴史というフィルターを通しカエサルの創造した「世界」を見るにつけ,その帝国理念の適切さ,先見の明などを尊敬せざるを得ないのである。(注23)

第2章 注

* 1:その証拠にかつてマリウスから,騎士階級出身の若き日の妻(コスティア)との離婚を大神官職と引き換えに求められたときには,その命令に素直に従っている。

* 2:「しかし,民衆から好意を表明された二度目というのはもっとはっきりしたものであった。それはマリウスの妻ユリアがなくなったので(前69年),彼がその甥として中央広場(フォルム)で彼女に対する花々しい頌讃演説を行なうとともに,その葬列にあえてマリウス父子の像を持ち出したときのことである。この人たちは国家の公敵という宣告を受けていたので,彼らの肖像が見られたのはスルラが政権を握って以来そのときがはじめてであった。このことに対して,カエサルを非難したてた人もいく人かあったが,民衆は大声で盛んにそれにやりかえして,拍手で彼を迎え,いわば冥土から久し振りにローマ市へマリウスの栄誉を引き戻したものとして,彼を褒めそやしたのである。

さて,年をとった婦人に対して追悼演説を行なうことは,ローマ人にとって古くからのならわしであったが,若い女性に対してはそういう慣習がなかったのに,カエサルは,自分の妻が亡くなったときに(前69年)はじめてそれを行なった。そして,このことがまたカエサルに一種の人気をもたらした。この不幸が一般大衆の心を捉える役目を果たし,優しい情の厚い性格の人として愛されることになったのである。」(プルタルコス『カエサル』5)

そのほかに,元老院が反対した土地分配法案を,クラッススとポンペイウスの力を借りて民会へ持ち出すことは,プルタルコス『カエサル』14。

また,元老院でポンペイウスに海賊討伐の非常大権を与える法案に,カエサル以外の全議員が反対したが,カエサルのみが賛成した。「さりとてポンペイウスなど彼の眼中にあったわけではなく,彼はむしろはじめから民衆のために尽くしてこれを味方にしようとしていた」(プルタルコスポンペイウス』25)からであった。

カエサルがコンスル就任後に打ち出した貧民救済(迎合)政策は,「植民市を建設する法案,土地を貧民に分配する法案」(プルタルコス『ポンペイウス』47)。また,同59ではポンペイウスが元老院を支持基盤にしたのに対して,民会を当てにするカエサルの態度が明らかである。

有名な「カティリナ陰謀事件」に際して,極刑を主張する元老院でただひとり,死刑に反対したカエサルが描かれるのは,プルタルコス『キケロ』21。しかし,これも当然「擁護者」としての姿を際立てるためであった。

その他スウェトニウス『神に祀られたユーリウス』5にも関連事項。カエサルが,公共事業あるいは「パンとサーカス」のために巨費を支出した例は,スウェトニウス『神に祀られたユーリウス』10・26。

コンスルになってからの大衆懐柔政策は,プルタルコス『カトー』32。

以上のような態度によって彼は閥族派からは煙たがられ嫌われたが,当然のことながら民衆には大変な人気であった。それをよく示す例としては次のようなものがある。護民官のメテッルスが民衆扇動的な法案を元老院に提出したとき,カエサルがこれを支持したため,元老院は彼のプラエトル職権を停止した。生命の危険を感じたカエサルは自宅に謹慎したが,民衆はカエサル邸にデモをかけ,職務に復帰するよう要請した。カエサルの態度いかんによっては内乱にも発展しかねないと元老院は色めき立ったが,カエサルは意外にもこの民衆たちをなだめ,デモ隊を解散させ,かえって元老院から感謝されて職務復帰を果たした。(スウェトニウス『神に祀られたユーリウス』15〜16)

民衆に政治的関心を持たせた政策としては,コンスル就任直後,元老院と民会の議事録をその日その日に編集して公表するというものがあった。これは現在の「新聞」(ジャーナル)のはじまりとして記憶されている。(スウェトニウス『神に祀られたユーリウス』20)

ポンペイウスとの内乱中,ブルンディシウムの市民たちがカエサル軍に寄せた好意は,『内乱記』1−28,およびプルタルコス『ポンペイウス』62。

暗殺後に民衆が示したカエサルへの熱狂的な追悼は,カエサルがローマ市民のひとりひとりに遺言で相当な遺産を残していたことにもよるが,プルタルコス『カエサル』67〜68に詳しい。有名なシェイクスピアの『ジュリアス=シーザー』はこのプルタルコスの記述を下敷きにしたものであろう。また,その際,様々な民族がそれぞれのやり方で追悼の意を表わしたというが,中でもユダヤ人が,幾晩も毎晩かかさず祈りを捧げたという興味深い例がスウェトニウス『神に祀られたユーリウス』84にある。

また,老兵や貧民対策のためのカンパニア土地分配政策を,グラックス兄弟の改革以上の急進政策であると考えるのは,"Social Conflicts in the Roman Republic" p.133-134

* 3:スウェトニウス『神に祀られたユーリウス』74にはカエサルの寛容さがよく描かれているが,中でも有名な事件は,前62年12月の「ボナ=ディア祭事件」における,不良貴族クローディウスの処分問題である。(プルタルコス『カエサル』では9〜10)

クローディウスはカエサルの妻ポンペイアと不倫関係に陥り,女性しか参加できないボナ=ディア女神の祭りがカエサル家で開催されたとき,密会のチャンスとみて,女装してカエサル家に忍び込んだ。しかし,手違いから家人に発見され,大問題になった。元老院はクローディウスを涜神罪で告発したが,カエサルはポンペイアを離婚しながらも,証言に立つとクローディウスの無罪を主張した。それではなぜ妻を離婚したかと問われると,

「私の家族たるものは罪を犯してはならないのはもちろんだが,嫌疑を受けることさえあってはならぬと考えるから。」(スウェトニウス

「私の妻たるものは,いささかも嫌疑を受ける女性であってはならないと思うからである。」(プルタルコス と答えた。有名な話である。しかし,この話には裏がある。カエサルはその後クローディウスを平民身分に移し,ガリア戦争中は民衆の人気者であった彼を護民官としてローマに置き,自らのクリエーンスとして利用した。カエサルが留守の間のクリエンテース(子分)たちのローマでの奮闘は,プルタルコス『アントニウス』5参照。

他には,スウェトニウス『神に祀られたユーリウス』71〜75に多くの例が見受けられる。たとえば

「友達に対しては常に親切で思いやりがあった。かつてガーユス・オッピウスが彼のお伴をして荒涼とした森林地方を旅行中急に病気で倒れたとき,カエサルはそこにあったたった一軒の小屋を彼に譲り,自分は戸外の土の上で眠った。政権を握ると友人のうちの何人かを素姓がきわめて卑賎であるにもかかわらず最高の官職に昇進させ,それを非難されると,もし,盗賊や殺し屋が自分の名誉を守るのを守るの手伝ってくれたならば,こういう連中に対してもやはり同じように酬いたであろうときっぱりといい切った。」(72)

政界工作では,内乱勃発に当たってカエサルに財政援助を行なった者で,ポンペイウスによって贈収賄罪で有罪となっていた者を解放し,恩返しを行なった。(『内乱記』3−1)また,政界の大物キケロには最大の敬意を表しているが,(プルタルコス『キケロ』39)その後キケロがしきりにカエサルにへつらっているのを見ると,(同40)この配慮が決して無駄でなかったことが分かる。

これらの態度がクリエンテースの忠誠心を招いたことは想像に難くない。

また,日常生活についても心配りを忘れてはいない。ある時招かれた宴会で,出されたドレッシングの油が古く,他の客が嫌がって料理に手を付けなかったのにもかかわらず,カエサル一人が大いに食した。主人に対する心遣いの表われであろう。(スウェトニウス『神に祀られたユーリウス』53・プルタルコス『カエサル』17

* 4:具体例としては,投降した敵軍は常に無傷で解放し,(『内乱記』1−18,3−27・98)しばしば,司令官さえも友情をもって迎えている。(同1−23)

イレルダの近くの戦いでは,一時話し合いによる勝利を目前に迎えて,

「すべての人らは,カエサルの本来からの寛恕政策が,今日の偉大な結実をもたらしたと考え,彼の思慮を誰もが褒め讃えた。」(同1−74)

と賞賛を受けたが,その後,敵将ペトレイウスに裏切られ,多くのカエサル軍兵士が殺害された。当然復讐心が高まったが,カエサルはそれにもかかわらず,投降した敵兵を無傷で送り返している。(同1−77,スウェトニウス『神に祀られたユーリウス』75)

また,カエサルを捨てポンペイウスに走ったガリア戦争の英雄ラビエーヌスには,最大の敬意を払い,のちに彼が残していった金や持ち物を送り届けている。(プルタルコス『カエサル』34)

その他には,激しい論戦を行なった人物が相手であっても,その人物がコンスルに立候補すると支持を与え,(スウェトニウス『神に祀られたユーリウス』73)カエサルを非難した風刺詩を書いた詩人に対して,自分の方から和解を申し出た。(スウェトニウス74)それから,これは「寛容」とはいえないかもしれないが,若き日彼を逮捕・監禁した海賊の処刑に当たっては,苦しみをなくしてやるために,まずのどを掻き切ってやった。(同右)また,カエサルの毒殺を謀った奴隷のフィレモンの処刑に際しては拷問を行なわなかった。(同右)

* 5:マッシリア攻撃では町が暴力のままに蹂躪されないように指令を発し,(『内乱記』2−13)「その市と名声と古い伝統のため」(同1−22)に市民の命を助けている。

『ローマ人の国家と国家思想』 エルンスト=マイヤー著 鈴木一州訳 岩波書店 1978年 p.265-266

この項は

C. Hignett, "The Conquest of Gaul", II.

"The Political Situation in Gaul Before Caesar's Arrival"

Cambridge Ancient History IX, p.545-547, Cambridge 1932年 による。

* 6:『ローマ元首政の起源』 吉村忠典 岩波講座・世界歴史2 1969年 p.336

また,

『ローマ帝政成立期のガリア社会』 毛利晶 (『古典古代の国家と社会』 東京大学出版会 1977年 所収)p.236〜

「まず,自分の部族内で劣勢な貴族,したがって民衆のあいだにも影響をもたない貴族がローマと結びついて勢力の強化をもくろんだ場合,このような貴族をあとおしする形で入ってきたローマに対し,民衆が良い感情を持たなかったのは当然だろう。親ローマ的な貴族による支配体制を原住民共同体の中に扶植することをめざすローマの政策が,東方同様,西方でも民衆層の反感をかったであろうことは想像に難くない。」 * 9:ハエドゥイー族の他にカエサルのクリエンテースとなったのは,レーミー族・ウビー族・トレーウェリー族などである。

*10:海岸諸部族との戦いでは,使節を捕虜とされた復讐に,部族の長老をすべて殺し,残りを奴隷に売った。(『ガリア戦記』3−16)

進軍する先々では,土地を荒廃させ,村や家に火をかけたり略奪するなどの乱暴を行ない,(同3−29,4−19・35,5−48,8−24・25)ネルウィー族に反乱の意があると判断すると,不意に部族を襲撃し,集まることも逃げることもできないうちに,多くの人間や家畜を獲得した。(同6−3)

その他にも,ゲルマン人を策略によって欺き,43万人といわれる敵を女子供まで含めて容赦なく皆殺しにし,(同4−14・15)ガリア人の最後の大反乱となったカルヌテース族の反乱を鎮圧したときには,他の部族への見せしめのために,武器をとった者の両腕を生きながら切断した。

(同8−44)ここでもやはり,カエサルの政策の基本は,非常な寛容と非情な残虐性が表裏一体をなしている。まさに「アメとムチ」の政策であった。

*11:たとえば,造営官(アエディリース)のとき,スッラによって禁止されていたマリウスの像をカピトリヌスの丘の上に再建し,民衆からは喝采を受けたが,元老院では閥族派のルタティウス=カトゥルスから弾劾を受けた。カエサルの政治生命のかかった論争になったが,このときカエサルは見事な雄弁で元老院を承服させた。(プルタルコス『カエサル』6)

また,カティリナ裁判のときには,もう少しであのキケロに勝利するところであったし,(プルタルコス『キケロ』21)政治的宣伝にもその才を十分利用している。(スウェトニウス『神に祀られたユーリウス』6のユリア追悼演説など)

*12:真の雄弁家とは決して長々としゃべるものではない。カエサルの文体,ひいては言葉の簡潔さは,ポントゥス戦勝の手紙,

「来た。見た。勝った」("Veni. Vidi. Vici." )(プルタルコス『カエサル』50)

からも十分うかがい知れる。

*13:カエサルは若い頃より,権力指向を露骨に見せていたが,たとえばキリキアでの軍務に就いていたとき,ローマでマルクス=レピドゥスが反乱の動きを見せると,それに乗じようと急遽ローマへ帰還した。しかし,有利な条件を提示されたのにもかかわらず,情勢不利と見て彼を裏切り協力を取りやめた。(スウェトニウス『神に祀られたユーリウス』3)

また,ボナ=ディア女神祭でカエサルの顔に「泥を塗った」プーブリウス=クローディウスの無罪を主張して自らのクリエーンスに仕立てあげると,本来は貴族でありながらも強権で平民身分に移し,護民官に就任させ,自分が属州勤務で不在の間のローマの勢力維持に利用している。(同)

その他,公職に就いていないときの身の安全を図るためには,常にコンスルや他の公職者・護民官などに様々な恩を着せ,ときには誓約や契約証書を取るなどの几帳面さを見せて勢力の温存を図っている。(同23)また,コンスル就任直後に,元老院と民会の議事録をその日その日に編集して公開するという,大衆操作を行なった。(同20)

*14:ただし,これはほとんどカエサル自身で述べていることであるため,すべてが彼の本心であったとは言い難い。しかし,紛争においては常に妥協と平和的解決の手段をとろうとしたことは確かなことのようである。

*15:ガリア従軍中のことである。カエサルは母と関係するという悪夢を見た。(プルタルコス『カエサル』32,スウェトニウス『神に祀られたユーリウス』7)彼はこれが不吉なことの前兆ではないかと恐れ,すぐにお付きの予言者を呼び出したが,予言者は,それはカエサルが母なる大地,すなわち全世界を征服するという吉兆であると言い,彼を勇気づけている。(スウェトニウス『神に祀られたユーリウス』7)しかし,これはカエサルの従者たちの間で,彼の独裁〜世界征服への野望が公然と語られていたことを示すものとも考えられよう。

*16:ロードス留学の途上で海賊に捕らえられたときは,アジア総督ユンクスを無視して,独断で艦隊を組織し海賊を一網打尽にすると,彼らを全員処刑したのがその最初のものであろう。(プルタルコス『カエサル』2)その後も,ガリア=キサルピナ(北イタリア)の市民権闘争の反国家的扇動,(スウェトニウス『神に祀られたユーリウス』8)造営官(アエディリース)就任の数日前の,クラッススの国家転覆陰謀への参加未遂などがあった。(スウェトニウス『神に祀られたユーリウス』9)

カエサルの王位願望と王位就任のための画策については,プルタルコス『カエサル』60〜61に詳しい。

*17:しかし,内乱終結以前,カエサルは前49年以来,すでにローマとイタリアの王者であった。

"Social Conflicts in the Roman Republic" p.40

*18:当時のカエサルの栄誉については,スウェトニウス『神に祀られたユーリウス』76に詳しい。

また,カエサルの栄誉が神格化していくことについては,マイヤー『ローマ人の国家と国家思想』 p.274-275

*19*カエサルの王位については,スウェトニウス『神に祀られたユーリウス』79・80。また,マイヤー前掲書p.276-277 。

*20:スウェトニウス『神に祀られたユーリウス』77,78,79。また,カエサルが得た反共和政的権力についてはマイヤー前掲書p.276-277 。

*21:マイヤー前掲書p.275-276 によれば,カエサルの考えた「帝国」は東方的・ヘレニズム的なものではなく,ローマの全体的構成は変化させずに手段だけを変化させるという,ローマ的国家理念が基本にあったものだという。カエサルの「帝国」は,あくまでローマを捨てず,ローマとヘレニズムの有機的結合国家であった。また,同書p.272-273 には,カエサルがとった,ローマ帝国を全体的に把握した,包括的な諸措置についての記述があるが,そこで最も重要視されているのは,市民権の拡大と退役兵の海外植民である。マイヤーが言うところは,「これらの措置が教えるのは,ローマ帝国を単なるローマ,イタリアより一段と広い基礎の上に樹立しようとしたカエサルの精力的努力である。イタリアと殆ど無権利な諸属州との峻しい対立を緩和し,やがていつかは必ずや対立を解消すべき帝国たらしめようとしたのである。」

なお,植民市建設が「ローマ共同体」(res publica)の拡大に果たした役割については,

弓削達著 『地中海世界とローマ帝国』岩波書店 1977年,第2章3などに詳しい。

*22:スウェトニウス『神に祀られたユーリウス』9・30・76,プルタルコス『カトー』41,『ポンペイウス』47,『アントニウス』6など。

これに対して,カエサルに好意的なものは,同『カトー』22など。

*23:しかし,古代の作家もカエサルの政治家としての統治能力は認めている。たとえば,プルタルコス『カエサル』12など。