ローマ史論集 - CAESAR'S ROOMCOMENTARII DE SENATO POPULOQUE ROMANO

「近代人のローマ史観

-マキャヴェリの「政略論」に関する一考察」

第一章 共和主義者マキャヴェリ

マキャヴェリは15〜16世紀にかけて,分裂と動乱の時代,イタリアはフィレンツェに生きた外交官・政治学者である。彼は名著『君主論』の作者として知られるが,ほかに,官僚としての見聞と経験に裏打ちされた論文『政略論−ティトゥス=リウィウス『ローマ史』にもとずく論考』を書いた。そこで扱われた古代世界,なかんずくローマに関する記述を研究することは(マキャヴェリが当時一般の風潮を反映しているのではないにしても)我々現代人にとって,古典古代復興の時期であるルネサンスに生きた人々が,どのような古代観を持っていたかを考える上で,大きな示唆を与えてくれると感じる。これから,マキャヴェリの思想について考えてゆきたい。

副題にもあるように『政略論』はリウィウスの『ローマ史』に基づいて記述されている。しかし,マキャベリはこの本の中でローマの歴史を説き明かそうとしているのではない。彼にとって「ローマの歴史」とは「同時代のイタリア」の状況を説明するための手段であった。彼は『君主論』でチェーザレ=ボルジアをはじめとする権謀術数にたけた君主=英雄待望論を展開している。(これがいわゆる「マキャヴェリズム」のいわれである。)しかし,J=J=ルソーが『社会契約論』の中で,

「王公に教えをたれると見せかけて,マキャヴェリは人民に偉大な教訓を与えたのである。彼の『君主論』は共和主義者の教科書である。」(『政略論』解説収録『マキャヴェリの生涯と思想』会田雄次著より)

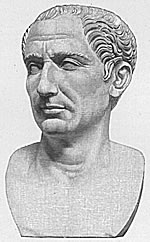

と述べているように,マキャヴェリは一貫して一徹な共和主義者であり,その共和主義的精神は『政略論』の中でこそ思う存分述べられている。そのことは彼の『ローマ史』の取り扱い方からも推測できる。彼は『ローマ史』の最初の10編,すなわちローマ共和政盛期までの歴史しか扱っていないのである。確かにカエサルやのちのローマ皇帝たちについても言及はしているが,彼らは平和を踏みにじった悪玉として憎悪の対象にしかなっていない。マキャヴェリの関心は,おもにロムルスやヌマなどのローマ市建国当初の王や,カミルスやキンキナトゥスらの共和政初期の執政官や独裁官に向けられていた。

それではこれから彼の『政略論』に基づき,マキャヴェリのローマ史観を概観してみよう。

よくマキャヴェリは君主政に比して共和政を礼賛していたと言われるが,彼は決して共和政なら何でも賛成という態度をとっていたわけではなかった。

彼の考えは『政略論』第1巻第2章「共和国の種類について,また,ローマはそのいずれにあたるかについて」に詳しい。

そこではまったくポリュビオス的政体循環史観に基づいた彼の考えが展開されている。

すなわち,国家形態には3種類ある。王政・貴族政・民主政である。しかし,発足当初は立派であったそれらの政体も,やがて時を経るにつれて,王政は僭主政に,貴族政は寡頭政に,民主政は衆愚政に堕落してゆく。これは必然的な現象であって,必ず次々と繰り返す。彼はこう一般論を述べた後,ポリュビオスにならって共和政ローマの政体を次のように説明する。

ローマは,執政官たちを見れば王政に見えるし,元老院を見れば貴族政に見え,民会の様子を見れば民主政国家に見える。そして,その3つの政体が混合しているために本来なら当然起こるはずの政体の堕落・移行が起こらない。したがって,共和政ローマこそ理想的な政治形態である。

これはもちろん,イタリアに点在する僭主政に堕落した君主国,寡頭政・衆愚政に堕ちた共和国という当時の周辺諸国家の現状をふまえ,ローマ共和政を礼賛するものにほかならない。では,具体的な史実はどうであったか。

マキャヴェリが最も重要視しているものに平民と元老院(貴族)との対立関係がある。彼は当時の通説に反して,この対立こそがローマを強大化せしめた最大の原因であると説く。その理由の筆頭は護民官の設置の問題であった。平民と貴族の対立の中から生れたこの制度は,ローマの自由を守る上ではかりしれないほどの貢献をしたと説明される。つまり,

「この護民官は,多くの大権と栄誉を付与されていたので,常に平民と元老院とのあいだに身を置いて,貴族の横暴を阻止することができたのである。」(第1巻第3章)

というのだ。また,同時に執政官の制度についても,

「自由な国家において現制度を改革しようとする者は,すくなくとも旧制度の外観だけは残しておくべきである。」(第1巻第25章)

と評価はされているが,マキャヴェリからより大きな評価を受けているのは,むしろ独裁官の制度である。彼は次のように語っている。

「実際,そのほかのローマの諸制度のなかで,臨時独裁執政官の制度は,ローマが広大な版図を領有するようになった最大の原因に数えられるにふさわしいものである。なぜなら,このような制度がなかったら,ローマは,ただならぬ危機をとても乗り切ることはできなかったからである。共和国で普通行なわれている政治上の手続きは,その運びがのろのろしたものなので,審議会にしても行政官にしても,どんなことでも自分たちだけで事を運ぶことができず,たいていのことは他の人と共同して行動するしくみになっている。それで,これらの人々の意志の統一をはかるために,かなりの時間が必要となる。こういうのろのろした方法は,一刻の猶予も許されない場合には,危険きわまりないものである。したがって,共和国は,その制度のなかに臨時独裁執政官のような役職を必ずつくっておかなければならないのである。」(第1巻第34章)(なお,訳者の永井三明氏はDICTATORの訳語として「臨時独裁執政官」を使用しているが,私は他のところでは慣用にしたがって「独裁官」の語を使用する。)

彼はこうやって独裁官制度を礼賛しながらも,やはり当時のイタリア情勢に触れ,ヴェネツィア共和国の「十人会」制度の賞賛に至っている。また,ここでは「共和国」制度の(ほとんど唯一の)欠陥として,その決定・審議の遅滞性が指摘されているが,このことは言葉をかえて

「新しい国家の設立,または旧制度の徹底的な改革は,一人の人間が単独でなすべきことである。」(第1巻第9章)

と説かれ,同じところでさらに,

「だから,その人物が王国を打ち立てたり,あるいは共和国を作るのに,どのような非常手段を取り上げようとも,道理をわきまえた人ならば,とやかくいってはならないものだ。たとえその行為が非難されるようなものでも,もたらした結果さえよければ,それでいいのだ。ロムルスの例のように,もたらされた結果が立派なものなら(注,ロムルスによる弟レムス殺しとその後のローマ建国を指す。(大坂))いつでも犯した罪は許される。」(第1巻第9章)

この言葉からは「共和主義者マキャヴェリ」の姿は見られず,いわゆる「マキャヴェリズム」の創始者としての姿だけが現われている。

しかし,先ほどルソーの言葉を引いて説明したように,マキャヴェリズムの真髄はやはり祖国愛に基づく共和主義であった。そして,ここで語られる「何をやっても許される人間」とは,必ず結果を良いほうへ導く「力量」(ヴィルトゥ)のある人間のことなのである。

このヴィルトゥとは,ラテン語のvirtusから来た言葉であるが,この言葉は(本書では他に「武勇」「美徳」「精神力」「剛」などとも訳されている)マキャヴェリの思想の根本を貫くものであった。ヴィルトゥはまた,「運命(の女神)」であるフォルトゥーナと対比され,物事はこのヴィルトゥとフォルトゥーナの組み合わせによって進んで行くのだと説かれる。そして,このことは当然ローマ史にも当てはめられている。つまり,共和政盛期までのまだ腐敗堕落していなかったローマは,ヴィルトゥに満ちており,そのヴィルトゥの力によってフォルトゥーナを招き入れ,大帝国を形成し得たというのである。それは,ローマの軍隊について使われるとき,最も強調される。マキャヴェリがローマの軍制の中で最も高く評価しているのは「市民皆兵」制度であった。この市民皆兵制の理想化はまた,当時のイタリアに横行していた頼りにならない傭兵制に対する痛烈な批判でもあった。市民皆兵制の利点については,『政略論』および『君主論』の多くの箇所で言及されているが,それらすべてに共通するものは,自国市民軍のみがヴィルトゥを持ちフォルトゥーナを呼び込むことができるというものであった。それと対をなして,マンリウス=トゥルクァトゥスやワレリウス=コルウィヌスなどのローマの将軍に例を求め(第3巻第22章等),軍指揮官のヴィルトゥについても言及されているが,それらもやはり兵士のヴィルトゥと切り離して考えることのできないものであった。(具体的には第3巻に詳しい。)

次に重要なものとしては,ローマの法律制度があげられる。法制については主に第1巻第40・45・49章等で触れられているが,マキャヴェリにとって「法」とは,何よりも国家に対する人民の「自由」を守るものと考えられていた。十二表法作成のための十人委員会の設立について書かれた章(第一巻第40章)では,「ローマに新しい法律を制定して,自由を磐石の重きに置こうとして」合意が成立し,十人委員会が創設されたという。ここでもマキャヴェリは共和主義者であった。

第二章 マキャヴェリの宗教観

マキャヴェリは言う。

「ローマに初めて基礎を与えたのがロムルスで,(…中略…)しかしながら,神はロムルスのつくった制度だけでは,強大な支配権を満たすことはできないと考えて(…中略…)ロムルスが手をつけないままに残しておいた法律を,ヌマ(ローマ第2代の王(大坂))の手で完成させようとの心ずもりだったのである。」(第1巻第11章)

このようにしてローマに法律が生まれたという。しかし,いくら法律を作っても,それだけでは不十分であった。そこで,

「人民がきわめて凶暴なのをみてとったヌマは,平和的な手だてで,彼らを従順な市民の姿にひきもどそうとして,ここに宗教に注目した。彼は宗教を,社会を維持していくためには必要欠くべからざるものと考え,宗教を基礎として国家を築いたのであった。こうして,数世紀たつうちにこの国の神に対する尊敬は,他のどこにも見られないほどのものになった。このことが背景にあったため,ローマの元老院や有力者が試みたどのくわだてもやすやすと事が運ぶようになったのである。」(第1巻第11章)

マキャヴェリはこのように,必要のために宗教が「つくられた」と説明する。そしてその宗教が誓約厳守の精神を生み,

「軍隊を指揮したり,平民を元気づけたり,善人を支持したり,悪人を恥じ入らせたりするのに,どれほど宗教の力が役にたっていた…。」(第1巻第11章)

と言う。また,

「神への畏れのないところでは,その国家は破滅のほかはないだろう。さもなくば,宗教のないのを一時的にでもうめあわせのできるすぐれた君主の高徳によって統治されるよりほかはないだろう。そのような君主たちの生命もかぎりあるものだから,彼らの能力(ヴィルトゥ)に衰えがみえてくると,たちまち国勢も地に堕ちることとなる。」

と,宗教に対するヴィルトゥの力が強調されている。

このようにマキャヴェリの宗教観はきわめて政治主導型の,現実的なものであった。しかし,宗教についてもまた,マキャヴェリは当時のイタリアの状況への言及を怠ってはいない。それは,

「人間とは,いつの世でも同一のルールにしたがって生まれ,生活し,そして死んでいくものだからである。」(第1巻第11章)

古代の宗教は,犠牲奉納などの派手な宗教儀式により,民衆を宗教的な雰囲気に浸し,国内の秩序維持と統一に絶大な力を持ったという。(第1巻第12章)しかし,彼はキリスト教はその原始キリスト教時代のよい点を全く失い,堕落の淵に沈んでいるという。ローマ教会(教皇)は,その権威によってイタリアを統一するどころか,世俗権力に安住してこれを行使することに熱中し,外国勢力を導入し,結果としてイタリアを崩壊させたと痛烈な批判を行なっている。教会の悪徳については,

「教会の悪影響というのは,ほかのどんな不測の事態をもってしたところで,その足もとにも及ばないほどの猛烈なものなのだから。」(第1巻第1章)

つづいて第1巻第13章では,宗教がいかに政治の手段として利用されていたかが描かれ,14章では「鳥占い」の恣意的取り扱いによる軍事利用の例があげられている。

このようにローマの宗教思想はきわめて現実主義的であったため,現実的政治理論であるマキャヴェリズムを奉じるマキャヴェリにとって,宗教に例をもとめることは自己の理想を表現する上で非常に役立っていると思える。

おわりに

『政略論』の中では,まだまだ多くの事件が語られているが,その全てを紹介するのは冗漫であり不必要でもあるので省略する。

以上,共和政体・法律・宗教について概観してきた。その上で気がついたことをあげていくと,第一はやはりマキャヴェリは「共和主義者」であったということである。そして,共和政ローマの政治体制,あるいは法・宗教など全てがきわめて現実的であったからこそ,マキャヴェリはローマ史を通してみずからの現実主義的政治理念(マキャヴェリズム)を語る気になったのであろう。マキャヴェリが当時のイタリアの情勢を批判し,それに警告を発するために,なぜ共和政ローマの歴史を語ろうとしたのか。その問の答えは出た。それはマキャヴェリがリウィウスの『ローマ史』を利用しながら,共和政末期の混乱時代,あるいは帝政期について全く触れていない(むしろ触れることができなかった)事が明らかに示している。

このように,現実主義的政治理論として『政略論』を見直すとき,我々はその中に必ず現代に通ずるものを見い出すことができる。その意味でマキャヴェリは,現在なお,我々が尊ぶべき木鐸なのであろう。

参考文献

■「『政略論』−ティトゥス=リウィウス『ローマ史』にもとずく論考」 マキャヴェリ著 永井三明訳 中央公論社