ローマ史論集 - CAESAR'S ROOMCOMENTARII DE SENATO POPULOQUE ROMANO

大坂秀樹 1983年 早稲田大学卒業論文

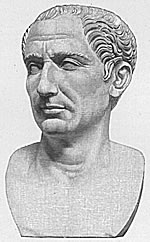

「ガイウス=ユリウス=カエサル」(1990年改訂)

第4章 再び『人間カエサル』

ガイウス=ユリウス=カエサル−彼を「英雄」と呼ぼうが,「暴君」と呼ぼうが,それはここでは問題ではない。私がこの論文で問題にしたかったことは,まさに彼こそが先行する古代文明の集大成である「ローマ」の,そのまた最終的帰結である「ローマ帝国」の形成者であり,その王者であったということである。そして,カエサルはなぜあのような偉大な成功を納めることができたのか,そのような成功を成し遂げることができたカエサルとは一体どのような人物であったのか,それが私の問題意識であった。そのためにはカエサルの同時代,あるいは近い時代に生きた人々の目に,カエサルがどのように映っていたかということが重要な問題となってくる。そういった意味で,カエサル(『ガリア戦記』『内乱記』),ヒルティウス(『ガリア戦記』第8巻),プルタルコス(『対比列伝』),スウェトニウス(『ローマ皇帝伝』)らの記述は,近代の歴史学によって明らかに誤りとされているもの以外はできるだけ信頼することにした。批判精神を欠いているとのご批判もあろうが,私の意図をお汲み取り願いたい。

ともかく,3つの章において,カエサルを様々な角度から眺めてきた。その過程で,おぼろげながらであるが,カエサルの成功の秘密が彼の全人格的魅力に基づく人心掌握術にあり,軍事的・政治的成功も多くはそこから導き出されたことが見えてきた。人の心を把む者こそ最後の勝利を手にすることができる−これは現代でも立派に通じる教訓である。56歳の生涯はあまりにも短かった。我々は,カエサルのその後の帝国支配の姿を見ることができないことを惜しまねばなるまい。

古代ローマは他の文化・技術等に比べ,政治のみが奇妙に肥大した国家であった。帝政期を通じてその傾向はますます顕著になって行き,繁雑な政治機構・無意味な宮廷政治が横行し,後期ローマ帝国においては「古き良き」共和政時代の政治理念は失なわれてしまったように見える。古代の作家が歎いたのは,このような不自由な国家を作る元凶となったカエサルの姿である。そういった点から考えれば,近代初頭の文化人たちが共和政をなつかしみ,美徳と偉大なる精神に支配された古き良き時代にあこがれ,その結果カエサルを悪玉として処分しているのは十分納得がいく。しかし,我々は20世紀に生き,近代歴史学を経験し,世界とは何か,歴史とは何かという問題について多くを学んで来た。そして,ビザンツ帝国,カール大帝の「ローマ帝国」,オットー大帝の「神聖ローマ帝国」,イワン雷帝の第3のローマ「モスクワ」等多くの「ローマ」を見て来た。またキリスト教はその数々の「ローマ」において常に指導理念となって来た。ヨーロッパはこの「ローマ」理念とキリスト教によって,常にひとつの歴史的統一体として連綿として発展して来た。そして,それは現在でも同じである。ギリシアとソ連圏を除きほとんどの言語は(ローマ帝国がギリシア文化を受容し,ビザンツ帝国の形で「ローマ化」しているが)「ローマ」字,すなわちラテン=アルファベットで記され,イギリスを除きローマ法系大陸法のもとにある。しかし,何よりもヨーロッパ人自身が,自分たちはひとつの「ヨーロッパ」の住人であるという意識を持っているのではないか。たとえば,日本とヨーロッパの貿易摩擦問題がある。フランス人は日本の自動車輸出のせいで国内の自動車産業が没落すると,目くじら立てて怒る。しかし,パリの通りを眺めてみるならば,トヨタやダットサンよりもフォルクス=ヴァーゲンやベンツの方がはるかに数が多いのではないか。それでも悪いのは西ドイツではなく,やはり日本である。これはフランス人とドイツ人,ひいては全てのヨーロッパ人の間に,自分たちはひとつの「ヨーロッパ人」であるという意識があるからではあるまいか。ユダヤ人問題からもわかるように,ヨーロッパ人は「ヨーロッパ的規範」の外にある人間を極端に嫌う。フランス人も,ドイツ人のやることは許せても「あんな極東の黄色い人間」のやることは許せない,そんなふうに思っているのではないだろうか。アメリカ合衆国とソヴィエト連邦という2大国の世界支配が強まるにつけ危機感を持ったヨーロッパは,かつての姿,ひとつの世界としてのヨーロッパを夢想する。そして,その現実化のひとつの試みがEC=ヨーロッパ共同体ではなかったのか。地に落ちた「文明」という「種」は,やがて「ローマ」という「双葉」に成長して行く。しかし時が経つにつれて双葉はしおれ枯れて行く。では,そのとき双葉は消滅したのか。否。双葉は蔓となり,本葉となり,花となって現代社会を形成する栄養となったのだ。双葉は姿は見えなくなっても決して消滅することはない。ヨーロッパは心情的に唯一不可分のものである。そして,そのもとになった双葉こそローマであり,ローマを真のヨーロッパに仕立て上げたのが,ほかでもないガイウス=ユリウス=カエサルである。彼はガリア征服によって「地中海世界」の理念を中央ヨーロッパに持ち込み,(注1)さらにはブリタンニアまでその手を伸ばしている。そして,巧みな政治能力は一人支配を生み,独裁制へと結びついて行く。しかし,この独裁制こそ,拡大し切ってもはや共和政都市国家理念では統治不可能となっていたローマ「帝国」を救ったのではなかったのか。そして,カエサルの跡を継いだ諸皇帝たちによって,ラテン語が,ローマ法が,キリスト教が,帝国=ヨーロッパ全土に広まったのではなかったのか。このようなことを考えるにつけ,我々はカエサルの帝国形成の理念を決して過小評価してはならないと考える。カエサルなかりせば現在のヨーロッパは生まれなかっただろうし,とすれば現在世界を支配しているヨーロッパ近代文明も生まれなかった。ヨーロッパを創った,そして,世界を創った偉大なる人物として,我々はカエサルに対していかに敬意を表しても表し足りないのではないか。カエサルこそ「世界の父」である。私はそう考えてやまない。

1990年の補論

私が最初に『ガイウス・ユリウス・カエサル』と題したこの論文を書いたのは,1982年の夏のことであった。当時の世界情勢は目に見えて緊迫していた。ソ連はブレジネフ体制のもとにあり,アフガニスタン侵攻とそれにともなう西側諸国のモスクワ=オリンピックのボイコット,あるいは大韓航空機撃墜事件に象徴されるように,東西の冷戦構造は再び深まり,ひとりの歴史学を学ぶ大学生にとっても,前途の不安は重くのしかかっていた。そのような状況の中で,私はこの論文に,「米・ソ」対立の中での西ヨーロッパの一体化=ECの成立と発展を,「第3の勢力」としての「ヨーロッパの復活=ローマ帝国理念の復活」という図式に,幾分センチメンタルな感慨を込めて描いた。しかし,その後のソ連のゴルバチョフ共産党書記長〜大統領の登場と,「ペレストロイカ」(改革)の進展,日本の経済力のますますの強大化と相対的なアメリカ「帝国」の衰退の大波の中で,世界情勢はドラスティックに変化した。アメリカとソ連の軍事バランスの上に立った危うい世界平和(パクス=ルッソ=アメリカーナ pax Russo-Americana)は霞と消え,世界は,なかんずくヨーロッパは全く新しい局面を迎えた。1989年は歴史家にとって永く記憶される年になることは間違いないが,ポーランドの非共産政権の成立・ハンガリーの共産党一党独裁体制放棄に続いて,秋には劇的なベルリンの壁の崩壊,チェコ=スロヴァキア,ブルガリアなどの革命的な共産党政権の崩壊,そして,極めつけはまるで歴史映画のひとコマを見ているような,ルーマニアでのチャウシェスクの没落と処刑と,それだけで何回も歴史の教科書を飾ることができるよううな大事件が連続して起こった。そして,現在もなお,ヨーロッパと世界のあちらこちらで情勢は風雲急を告げている。そして,その「新しいヨーロッパ」が目指すところはやはり「ひとつのヨーロッパ」であった。象徴的なのはその根幹に,分断の象徴であったはずのソ連のゴルバチョフ大統領の「ヨーロッパ共通の家」構想があったことであるが,すでにゴルバチョフとブッシュのソ・米首脳は,嵐の中のマルタ会談で冷戦の終結を宣言し,ヨーロッパは全く新しい転換の時代を迎えている。すなわち,1990年中をめどについに東西のドイツは統一を成し遂げ,NATOははっきりとソ連の敵視をあきらめ,ソ連を「潜在的友人」と呼び,ゴルバチョフをNATOの会議へ招待するという。その波の中で市場経済への移行=非共産化を図る旧ソ連の共産主義衛星国家は,次々とECへの加盟の希望を表明している。事態は私が考えていたよりはるかに激しく,すざましいスピードで「ひとつのヨーロッパ」への実現へと向かっている。この先ヨーロッパが,世界がどのように動いていくだろうかなど,簡単に予測することは不可能である。しかし,ひとつはっきり言えることは,今後我々は,ヨーロッパに新たな「ローマの平和」(パクス=ロマーナ pax Romana)を見,それを「世界の平和」に結びつけていく−その過程に身をもって参加できるのだということである。そして,それこそが現在「ローマの歴史」を学ぶ意義であると私は考える。

第4章 注

*1:エルンスト=マイヤー 『ローマ人の国家と国家思想』p.226